Von Fräuleins und Damen

Neben vielen anderen Jahrestagen feiern wir in diesem Jahr ein ganz besonderes Jubiläum: Die Abschaffung des Fräuleins. Die älteren von uns werden noch Erinnerungen an diverse Fräuleins hegen: Das (!) Fräulein Rottenmeier, zum Beispiel, oder das Fräulein vom Amt oder – wie in meinem Fall – das Fräulein als sie selbst. Ich zum Beispiel war Fräulein Klüh. Aber nur kurz, und doch länger als geplant. Eine kleine Reise in die Geschichte eines unnötigen Wörtleins.

Am 16. Januar 1972 ließ der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher verlauten: „Es ist an der Zeit, im behördlichen Sprachgebrauch der Gleichstellung von Mann und Frau und dem zeitgemäßen Selbstverständnis der Frau von ihrer Stellung in der Gesellschaft Rechnung zu tragen.“ Die Anrede „Fräulein“ sollte damit ganz offiziell aus amtlichen Papieren gestrichen werden. Die Idee war gut und sie kam natürlich nicht angeflogen: Schon in den 50er-Jahren, als große Teile der jungen Republik und des insbesondere US-amerikanischen Auslands noch das „Fräuleinwunder“ feierten, bröckelte in einigen Teilen der Gesellschaft schon die Begeisterung für das aus dem Mittelalter stammende Wort, das die offizielle Anrede für erwachsene, unverheiratete Frauen war. Ein männliches Äquivalent, ein „Herrlein“ vielleicht, suchte man indes vergebens. Mit den Entwicklungen in den 60er-Jahren war das „Fräulein“ schließlich nicht mehr haltbar. Die Politik gab dieser Erkenntnis nach, auch wenn es noch ein paar Jahre dauerte, bis sie 1977 auch noch gesetzlich festlegte, dass Frauen ohne die Erlaubnis ihrer Ehegatten arbeiten dürften. So etwas muss ja auch gut überlegt sein.

Geradezu fortschrittlich hatte sich die Republik dagegen bereits im Jahr 1957 gezeigt: Da hatte sie per Gesetz den Lehrerinnenzölibat als verfassungswidrig erklärt. Der dazu gehörige Erlass aus dem Jahr 1880 untersagte Lehrerinnen zu heiraten. Taten sie es dennoch, entzog man ihnen den Beamtenstatus, sie wurden kündbar – und in der Regel auch tatsächlich gekündigt – und verloren den Anspruch auf ihr Ruhegehalt. Nun weiß ich auch, warum meine Mutter immer von ihrer Lehrerein, dem Fräulein Neiß, erzählte. Ein Leben lang berufstätig zu sein, entsprach nicht der bürgerlichen Frauenrolle – in Baden-Württemberg war man davon offenbar bis 1956 überzeugt. Das Ländle ließ als letztes Bundesland die Eheschließung von Lehrinnen zu. Neben gesellschaftspolitischen Betrachtungen hatten bis dahin auch religiöse Werte zu der Überzeugung geführt, dass Frauen im Lehrberuf besser unverheiratet seien. Warum, das ist einer Darstellung des Vereins katholischer deutscher Lehrerinnen zu entnehmen, die ich Ihnen – schon allein aus Gründen der Unterhaltung – nicht vorenthalten möchte. Sie stammt übrigens aus dem Jahr 1955 und ich widme sie all meinen Freundinnen, die Lehrerinnen sind. Es sind nicht wenige.

„Die Lehrerin – wie wir sie gewünscht und erzogen haben – soll sich mit ganzer Kraft ihrem Beruf widmen. Sie soll ausscheiden aus dem Beruf, wenn sie erkennt, dass sie in die Ehe eintreten und einen anderen hochwertigen Beruf ergreifen soll. Sie soll, solange sie in der Schule steht, ungeteilt sein. Und sie soll aus diesem Erleben heraus die Fähigkeit haben, den Lehrberuf auch als Lebensberuf zu sehen, sich ihm für immer zu weihen, und sie kann das umso mehr, wenn sie in der katholischen Kirche steht, die ihr in der Lehre von der gottgeweihten Jungfräulichkeit einen herrlichen Fingerzeig, ja eine Verklärung für diese Ganzheitsaufgabe des Berufes gibt. Es ist eine soziale Tat unseres Vereins, wenn er von seinen Mitgliedern erwartet, dass gerade sie, die Volkserzieherinnen, nicht Ehe und Schuldienst miteinander verbinden. Sie sollen vorleben, was sie als soziale Entwicklung erwarten: die Wiedergewinnung der Frau ungeteilt für Familie… Unser Ideal ist die Verbindung christlicher Jungfräulichkeit mit dem Lehrerinnenideal. Die ist in einer Zeit, wo ein heiliger Radikalismus dem Radikalismus der Gottlosen gegenübergestellt werden muss, so zeitgemäß wie je“

Inzwischen hat es sich wohl herumgesprochen, dass auch verheiratete Menschen ihre Jobs gut machen – vielleicht eine interessante Mitteilung für die eine oder andere renitente Branche, die daran heute noch ihre Zweifel hat, aber das ist eine andere Geschichte.

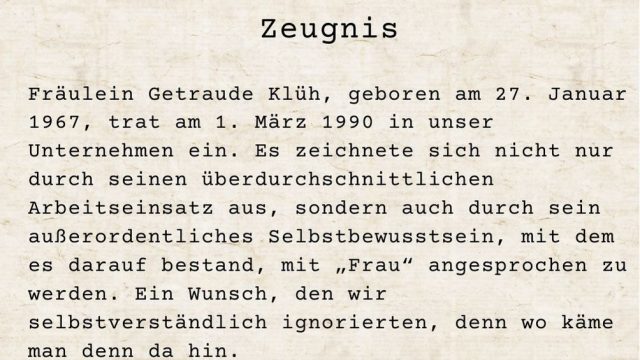

Zurück zum Fräulein im Allgemeinen, das sich in meiner Welt nämlich hartnäckig hielt. Es muss im Jahr 1990 gewesen sein, als ich mich in Fulda in einem großen Unternehmen vorstellte. Ich war 23 Jahre alt, unverheiratet und für Fuldaer Verhältnisse extrem frauenbewegt. Mein zukünftiger Chef fragte mich im Vorstellungsgespräch, ob ich mit „Frau“ oder „Fräulein“ angesprochen werden wollte. Er tat dies der Form halber, hatte er doch nicht im Traum vorgehabt, mich mit „Frau“ anzusprechen. Das mit dem Beschluss aus dem Jahr 1972 hatte es in den bis dahin vergangenen Tagen noch nicht von Bonn bis nach Fulda geschafft. 18 Jahre, eine Mondlandung und ein Mauerfall sind für so einen Umbruch ja keine Zeit, und es gab ja auch noch kein Internet, muss man wissen. Später erfuhr ich, dass eben dieser Chef mit dem Ausspruch, da hätte sich jetzt aber eine sehr selbstbewusste junge Dame vorgesellt, von unserem Gespräch zurück ins Großraumbüro kam, wo es von arbeitswilligen Fräuleins nur so wimmelte. Mein Vorstoß bewirkte erstmal nicht allzu viel: Als ich einige Jahre später kündigte und um mein Arbeitszeugnis bat, war ich plötzlich wieder ein Fräulein. Ich ließ mein Zeugnis umschreiben und hoffte, dass die dafür zuständige Dame etwas gelernt haben möge. Nur wenige Jahre später kam mir zu Ohren, dass in besagter Firma kein einziges Fräulein mehr arbeitete.

Und heute? Heute ist Fräulein immer noch zu hören, nicht nur, wenn man sich über alte Zeiten lustig machen will, sondern auch, wenn man ein Mädchen besonders streng anreden möchte: „So geht das aber nicht, mein Fräulein.“ „Junge Dame“ ist in diesem Kontext auch des Öfteren zu hören: abwertend, despektierlich, kleinmachend. Umso erstaunlicher war es, als jüngst, vor ziemlich genau einem Monat, der Journalist Christoph von Marschall eine junge Dame an für ihn offenbar völlig unpassender Stelle ausmachte: „Man sieht ja, dass die junge Dame, die unsere Außenministerin ist, sich in dieser Situation nicht besonders wohl fühlt.“ So kommentierte er im Morgenmagazin den Front-Besuch von Annalena Baerbock in der Ukraine. Nun darf man sich natürlich grundsätzlich fragen, warum man sich an einer Kriegsfront besonders wohlfühlen sollte, und ob – um dem Gedankengang des Herrn von Marschall zu folgen – man davon ausgehen kann, dass gestandene Männer wie beispielsweise Baerbocks Vorgänger Heiko Maas sich dort wohler gefühlt hätten. Auf jeden Fall hätten sie keinen solchen Kommentar geerntet.

Womit wir nach der schönen Freude über das abgeschaffte Fräulein wieder auf dem Boden der Realitäten gelandet wären: Frauen werden – egal, in welche Ämter sie es schaffen – von vielen Menschen, meist männlichen Menschen mittleren bis gehobenen Alters, nicht ernstgenommen. Die Bezeichnung „Mutti“ für Angela Merkel spricht Bände. Das Schöne: Weder Merkel noch Baerbock lassen sich von solchen Dumpfbacken beeindrucken. Nur wenige Wochen nach der „jungen Dame“, die Herr von Marschall angeblich in einem Gespräch nach dem Interview bedauerte, konnte Baerbock – wenn auch aus dramatischem Anlass – zeigen, was in ihr steckt. Die Medien nennen sie derzeit respektvoll „Frau Tacheles“ und sie erhielt als einzige Rednerin vor der UN-Vollversammlung am vergangenen Mittwoch Applaus.

Kein Wunder, dass verschiedene alte Männlein sich an dieser Front nicht mehr wohlfühlen. Fein gemacht, Frau Tacheles.

(Diese Kolumne schrieb ich zum Frauentag am 8. März. Die tagespolitischen Bezüge sind diesem Datum zuzuordnen.)